ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ (NOSOKOMIO) (2011)

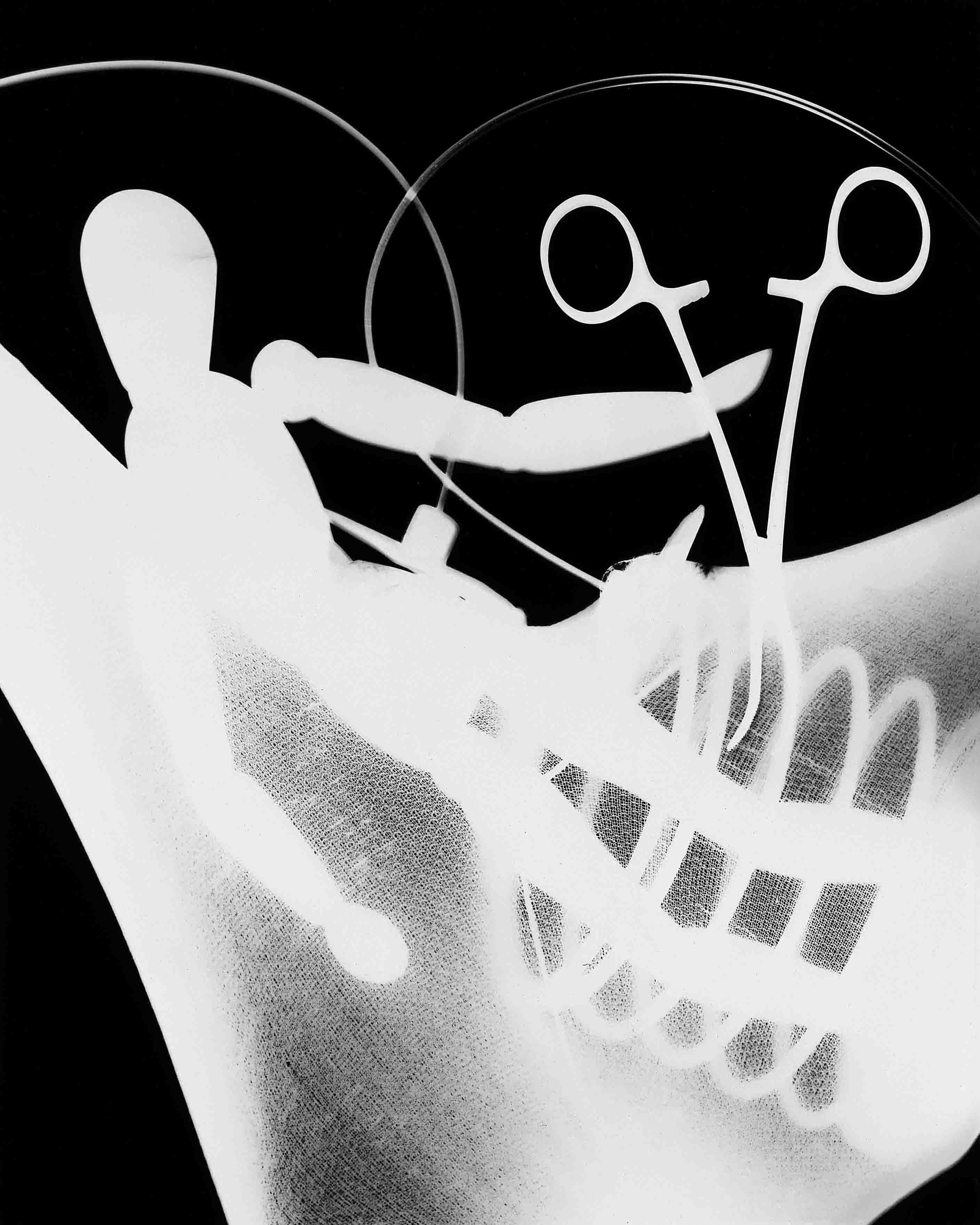

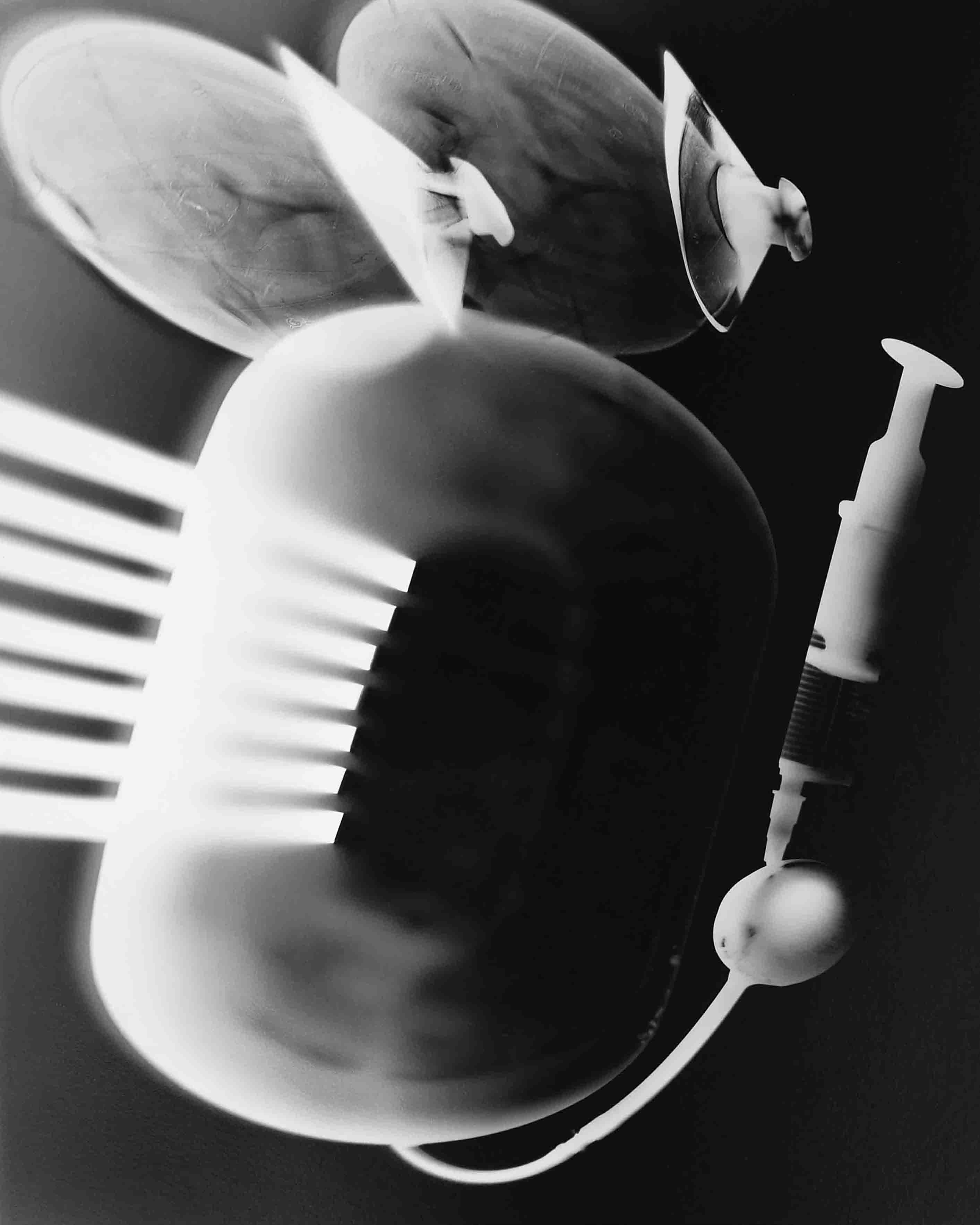

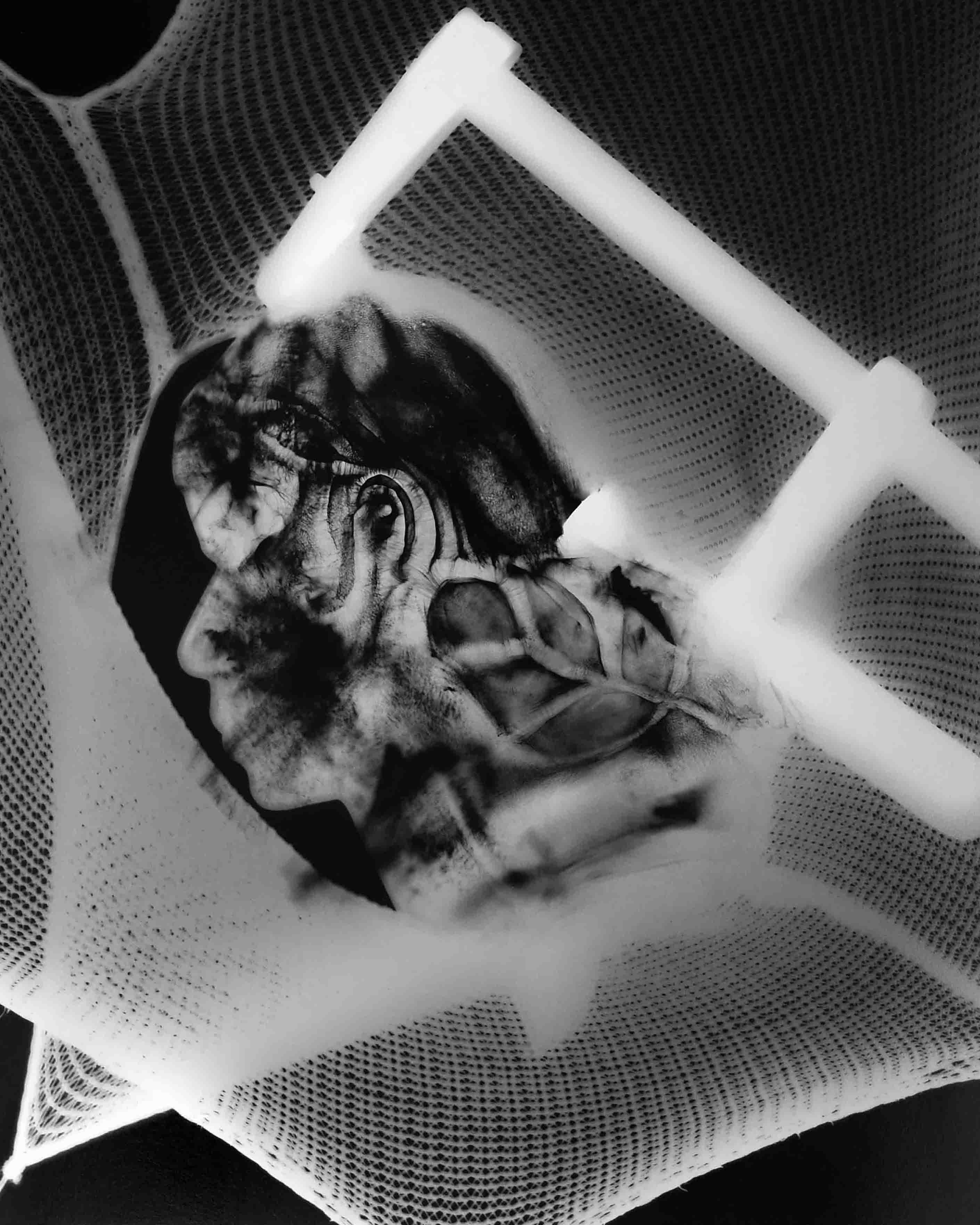

En 1993, suite à l’accouchement de mon fils, j’ai contracté une grave maladie qui a forcé les médecins à me plonger durant une dizaine de jours dans un coma artificiel. En 2008, je me suis prise de passion pour cla technique du photogramme. J’ai alors voulu raconter, au moyen de cette technique très particulière, l’expérience difficile que j’avais vécue quinze ans plus tôt, depuis la période de ma grossesse, jusqu’aux années de souffrance qui l’ont suivie. J’ai intitulé cette série de photogrammes νοσοκομείο (nosokomio), mot grec signifiant «hôpital». Elle a fait l’objet d’une exposition en 2011 à l’Espace éclair à Lausanne.

UNE NUIT A TRAVERSER

J’ai installé une chaise au centre de l’espace délimité par les murs le long desquels sont suspendus les photogrammes de Vivian Olmi, puis je me suis assis sur cette chaise, planté dans le temps. Mon regard s’est rencontré au seuil d’une nuit à traverser. Il ne lâchait pas mon corps. Il était en avant de mon corps mais le réclamait tout entier dans le risque de cette traversée d’une nuit. Et je l’ai éprouvé mon regard, je l’ai éprouvé chirurgien non du corps mais de la nuit du corps, royaume de silence où grouille une puissance fantomale : la vie. A l’aveugle je pénétrais où quelqu’un m’avait précédé qui avait traversé et la nuit de la vie et la nuit de la mort, comme Euridyce. Et ce qui m’était donné à toucher des yeux, bougeait, se mouvait, apparaissait, disparaissait. Je n’étais pas sûr de voir mais je découvrais que tous mes organes possédaient des yeux, des yeux qu’il ne me souvenait pas d’avoir ouvert jusque-là. J’apprenais qu’une sensation était passée par Vivian Olmi comme on dit dans certaines légendes que la mort passe. J’apprenais qu’elle avait saisi cette sensation au vol pour la décrire nue, absolument nue. Je regardais le photogramme encore une fois après l’avoir déjà vu une fois. Il demeurait alors non dans l’espace mais dans le temps, à ce point de l’espace et du temps où un souffle de derrière le cœur tient l’existence et la suspend. Le photogramme ne s’adressait pas à l’intelligence ou à l’émotion mais à la conscience toute pure.

J’ouvrais involontairement la bouche désirant que s’échappe de ma gorge un nœud de menace. Qui donc était et comment se nommait l’inventeur de la maladie ? Peut-être bien la médecine. Et là, devant moi opérait – tel le sorcier – celle qui arrachait au pouvoir de la médecine ses pouvoirs obscurs. Elle les arrachait comme on arrache les mauvaises herbes. Dès lors je pouvais traverser, allègre, une nuit insolée plus lumineuse que toute lumière, où dansait résistante une insolente force de vie affirmant son royaume indestructible, infini, l’affirmant tout armée d’un bouclier que l’art avait précieusement ouvragé.

Si vous me demandez de quelle puissance Vivian Olmi détient son don de regard, je vous répondrai : d’avoir osé ouvrir la nuit, d’avoir osé cette manière noire faite de soin.

Jacques Roman

Lausanne, le 5 novembre 2011

A CORPS PERDU, POSTE RESTANTE

Préambule

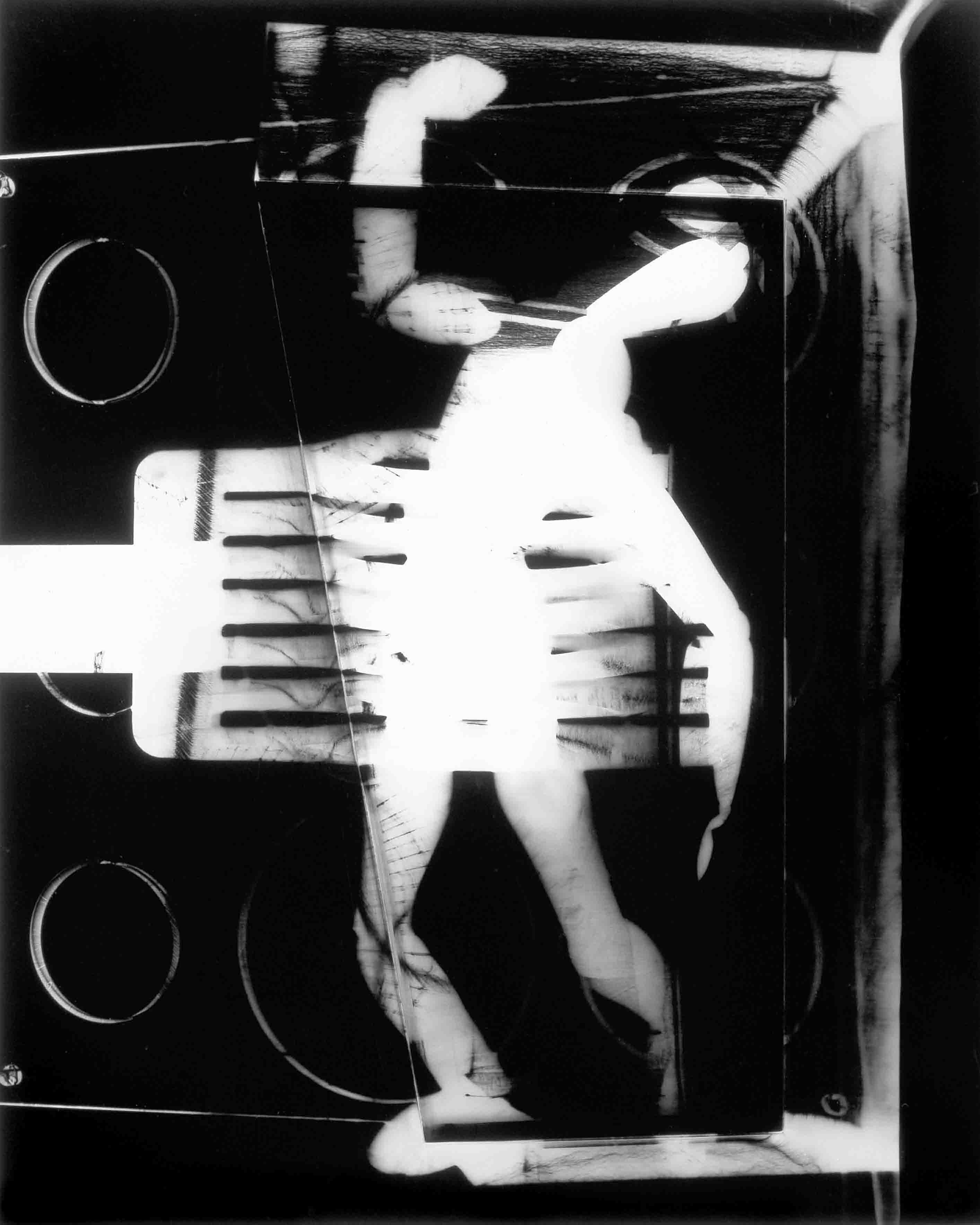

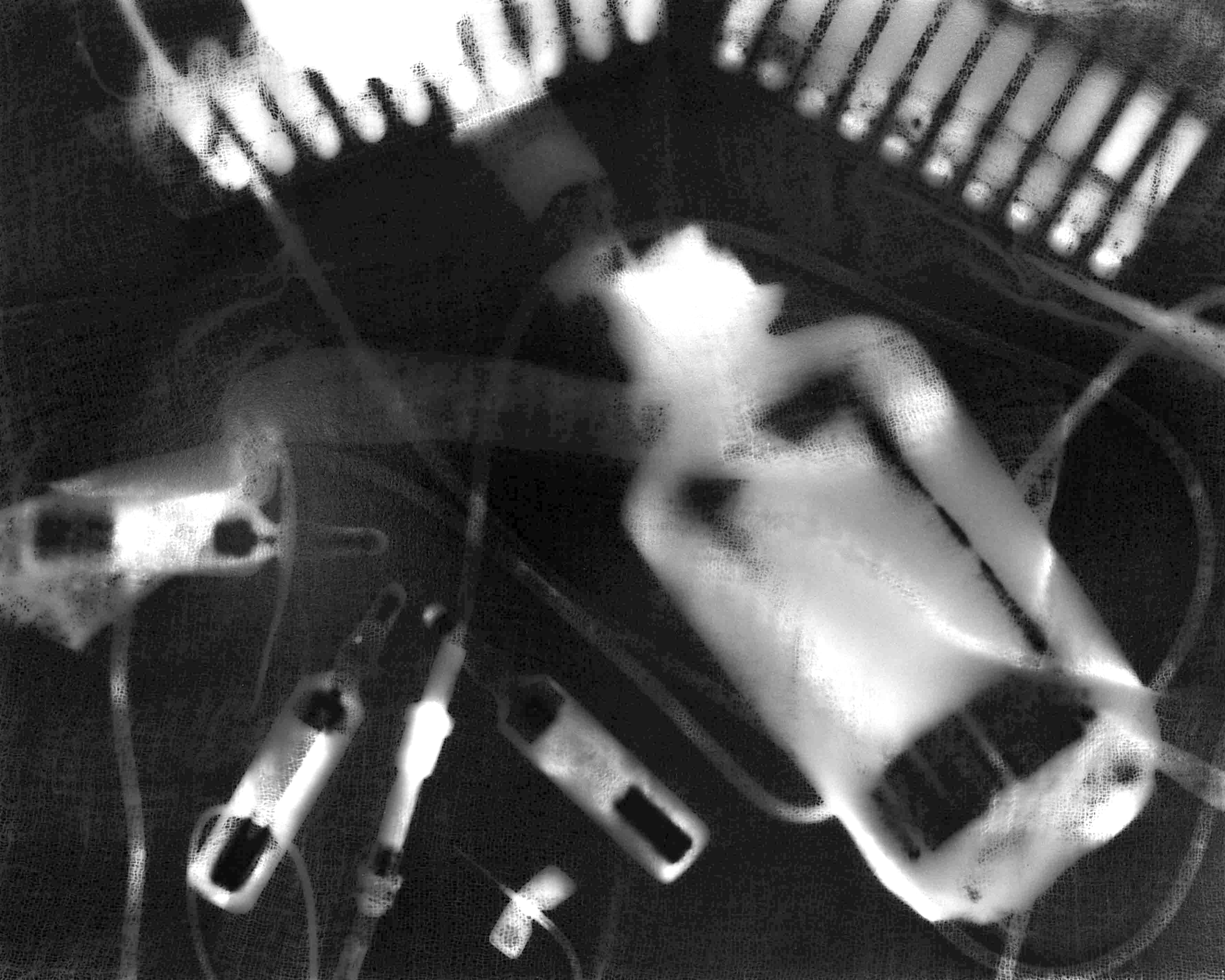

Un photogramme tire sa substance des reflets et des ombres que produisent, sur le papier sensible, les objets qu’on y dépose directement et qu’on soumet à un éclairage mobile ou fixe. Aucune intervention artificielle de l’opérateur ne peut modifier le résultat final, qui dépend de la seule lumière. En ce sens, un photogramme est en tout point semblable à une photo~graphie – à savoir, littéralement, une image écrite par la lumière. C’est pourquoi, bien que le texte qui suit ait pour objet des photogrammes de Vivian Olmi, on n’y parle jamais que de photographies.

Honnêteté oblige, c’est, ici, le lieu de préciser encore ceci : je partage ma vie avec Vivian Olmi. Cette information n’est pas inutile sachant, d’une part, que c’est son travail qui a inspiré le texte à venir, et que, d’autre part, la question de l’intime est centrale à l’un comme à l’autre. Mais on verra que ce n’est pas cette position d’observateur privilégié qui me sert d’argumentaire. En effet, la série de photographies intitulées νοσοκομείο, dont je tire substance, n’a pas besoin de ma compassion amoureuse pour éclater dans toute sa force et sa vérité.

C. F.

Je n’ai dessein de relater, en marge du récit que je vais entreprendre, que les épisodes les plus marquants de ma vie telle que je peux la concevoir hors de son plan organique, soit dans la mesure même où elle est livrée aux hasards, au plus petit comme au plus grand, où regimbant contre l’idée commune que je m’en fais, elle m’introduit dans un monde comme défendu qui est celui des rapprochements soudains, des pétrifiantes coïncidences, des réflexes primant tout autre essor du mental, des accords plaqués comme au piano, des éclairs qui feraient voir, mais alors voir, s’ils n’étaient encore plus rapides que les autres.

André Breton, Nadja

Dans notre société, qui mêle avec la facilité la plus déconcertante impudeur pornographique et pudeur religieuse, il est devenu obscène de parler du corps. Dans tous les cas, on en montre trop. Dévoiler son corps à l’autre, ou regarder le corps de l’autre, s’est transformé en un acte malsain, chargé de troubles indéfinissables, d’équivoques sans nom, de peurs mêlées de désirs inavouables. La photographie est particulièrement touchée par ce syndrome. Non seulement de par sa nature propre, qui est de « montrer la réalité », mais parce qu’elle est désormais le moyen de représenter le plus accessible et le plus largement diffusé au monde.

Nichée aujourd’hui jusque dans les téléphones mobiles, la caméra photographique est devenue une sorte de « Big Brother » de l’image. Mais un « Big Brother » qui ne se contente pas de regarder partout. En effet, grâce à Internet, son bras armé, il inonde le monde entier de son voyeurisme insatiable. Tapez n’importe quel mot sur un moteur de recherche, et la toile vous donnera accès à un véritable souk de photographies, où se mêlent filles nues, portraits d’anonymes, images publicitaires, paysages et autres représentations « photoshopées ». C’est ainsi que presque tout un chacun peut, à un extrême, découvrir la vie intime d’une actrice hollywoodienne à qui l’on a dérobé son téléphone portable, ou, à l’autre, vivre quasi en direct les manifestations du printemps arabe…

A cet imbroglio, où il est bien difficile de faire la part des choses, a fortiori la part du bien et du mal, se surajoute la mode de l’« intime », genre dominant de la photographie contemporaine. Les travaux de Nan Goldin dans l’ordre du journal intime , d’Araki dans l’ordre de l’« auto reportage » ou ceux de Sophie Calle dans l’ordre de l’« enquête autobiographique » en sont des exemples de qualité relevable.

Mais qu’est-ce qui donne légitimité à parler de soi ? Selon quels critères la sphère privée et l’intime peuvent-ils faire du sens en investissant la sphère publique ? Quand le corps, dans sa nudité crue, devient-il présentable ? Une réponse classique, à nos yeux bien insuffisante, consiste à chercher la part universelle dans la part particulière, et à ne considérer justifiée l’intimité, quelle que soit sa forme, que lorsque sa portée universelle l’emporte largement sur la particulière. Mais à tout bien considérer, quoi d’autre que les morales et les dogmes, autrement dit la censure, ont aptitude à mesurer la qualité universelle ? D’autre part, y a-t-il la moindre logique à vouloir extirper de l’universel à ce qui doit précisément trouver sa raison d’être dans son caractère totalement unique ? Il y a là un paradoxe que la dichotomie classique ne résout que partiellement, voire, et peut-être surtout, que partialement…

Le refus de toute complaisance et la part du don

C’est donc à l’aune d’autres signes qu’il faut distinguer la légitimité du dévoilement de l’intime. Et le plus évident d’entre eux nous ramène au mythe de Narcisse, tant il est vrai qu’en définitive, toute photographie est un miroir. Mais si partager son intimité n’a pour objectif que la recherche nombriliste de soi, si l’image quêtée dans le reflet du miroir n’a que les vertus de l’apparence, il ne pourra en résulter, dans le cadre qui nous intéresse, que des photographies « de surface », de ces images si lisses que notre regard y glisse sans rien y voir ni retenir. Ce sont des photographies vulgaires, qui n’attisent en nous que des instincts grégaires, photographies, en somme, qu’on devrait plus exactement appeler des clichés.

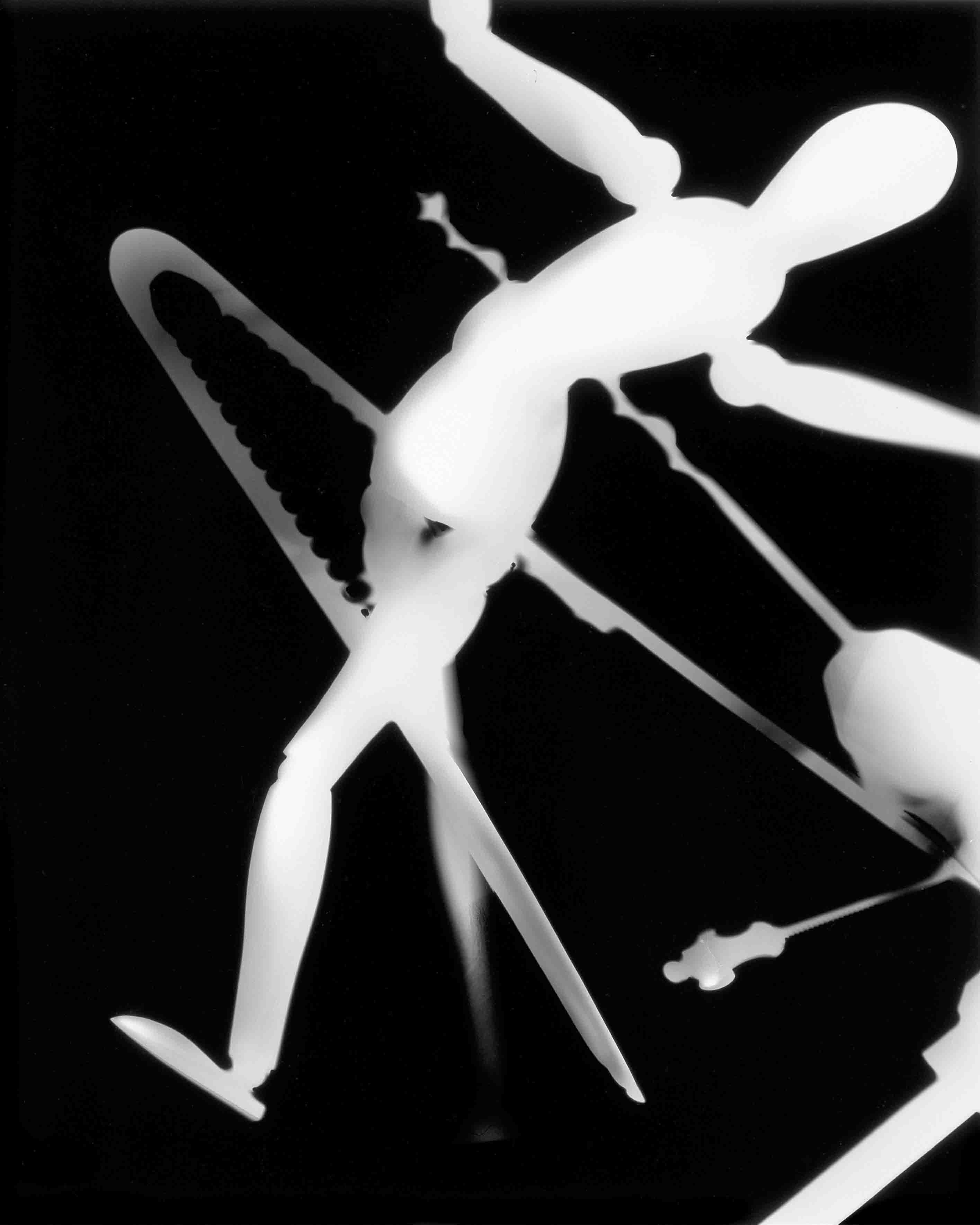

L’autre catégorie des photographies de l’intime est celles dans laquelle on repère d’abord un évident refus de toute complaisance. Envers soi comme envers les autres. Ce sont des photographies qui se mettent hors-jeu, à force d’être hors Je. Les photographies de Vivian Olmi regroupées sous le titre νοσοκομείο sont de cette trempe. On les regarde et on comprend vite que le ton n’y est pas aux futilités. Cependant, nonobstant la gravité du sujet abordé, rien n’empêche, ici ou là, de volonté délibérée ou par le fruit du hasard, que surgisse un trait d’humour, un éclair poétique, une vibration érotique. Les pantins de bois qui sont représentés dans certaines de ces œuvres sont de facto des objets neutres, ni homme ni femme. Pourtant, caressés par la lumière que la photographe braque sur eux, voici que, sans équivoque possible, on distingue le triangle d’un sexe féminin, la courbe d’un sein…

André Breton aurait appelé cela des « faits précipices » ou des « faits glissade ». Ils sont la preuve que dans ces images la magie de l’alchimie photographique bat son plein. La photographe reste d’ailleurs souvent muette d’étonnement devant les libertés que prennent à son insu les photographies. C’est le signe absolu que les amarres ont été larguées ! Je veux dire que les photographies de Vivian Olmi que vous avez sous les yeux sont de don. Leur force est centrifuge. Elles éclatent aux yeux du regardeur, envahissent son âme sans chercher à le prendre en otage, à l’obliger d’une quelconque complaisance envers l’auteur… Qu’on ne vienne surtout pas parler ici d’images « exutoire ». Ce serait faire offense à un travail qui, s’il compte sans doute sa part de catharsis, est d’abord l’élan généreux d’une femme qui nous offre en partage ses joies, ses troubles, ses douleurs, ses souffrances et ses combats.

Ces photographies vivent à corps perdu et sont envoyées au monde poste restante. Qui veut se les approprier, prendre en elles une énergie ou une information qui lui manque, un sens, une émotion ou une sensation qui le fait grandir, n’a qu’à franchir la porte ! D’autant qu’on y voit jamais briller que ces deux mots : guichet ouvert…

Pully, 4 novembre 2011